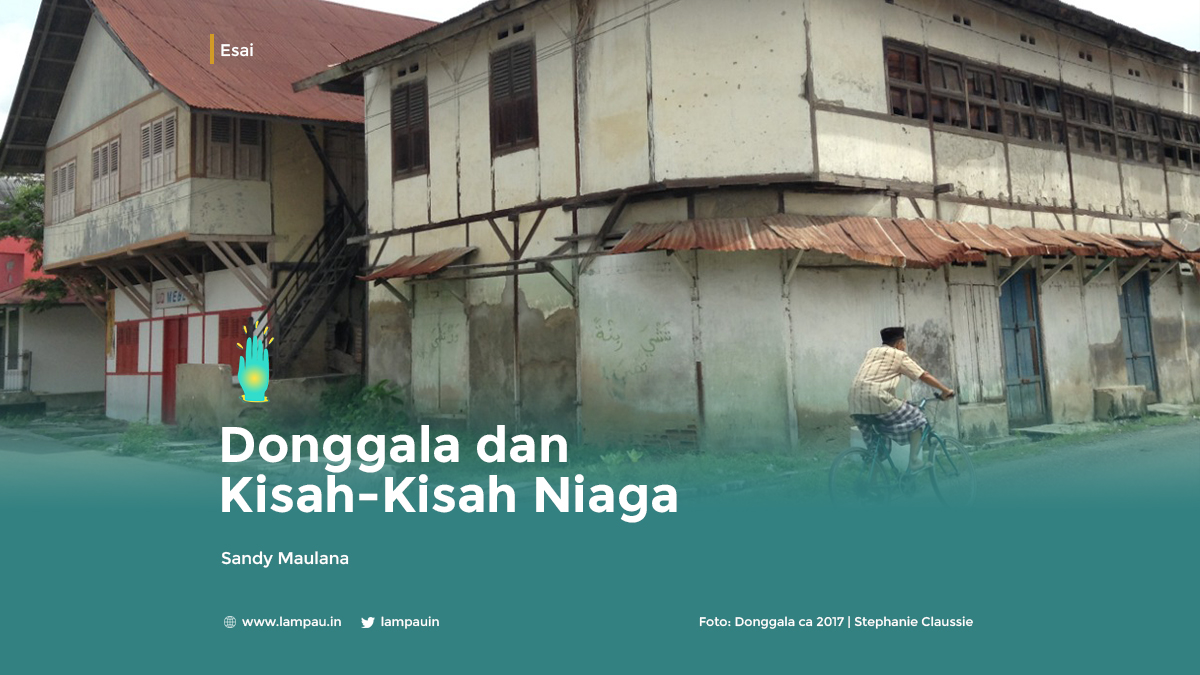

Tersebutlah sebuah kota di tengah Pulau Sulawesi. Donggala namanya. Kota ini, sejak ratusan tahun lalu, telah mengandalkan pelabuhan juga usaha-usaha niaga untuk memenuhi kebutuhannya.

Penulis: Sandy Maulana

Melacak hingga abad ke-12, J.V.C Mills (1979: 69–85) menyebut rute-rute kapal Nusantara terdiri dari dua rute, yaitu rute barat dan rute timur. Rute timur dibagi lagi menjadi dua rute, yaitu rute Chuan-Chou menuju Brunei dan rute Chuan-Chou menuju Donggala.

Sumber: J.V.C. Mills, 1979

Mills sendiri tidak menyebutkan lebih jauh mengenai komoditas yang diperdagangkan pelayar Cina di Donggala. Sairin menduga (2012: 11), kapal-kapal tersebut membawa keramik, yang oleh masyarakat Donggala dianggap bernilai tinggi, dan kerap dijadikan mahar dalam pernikahan, terutama pernikahan kaum bangsawan. Sementara komoditas itu ditukarkan dengan adalah damar, kopra, rotan, kayu hitam, dan emas yang dihasilkan wilayah ini (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1979: 87).

Penyebutan Thung-Chia-La yang dianggap ibu kota negeri Shan-Mu oleh pelayar Cina dalam laporan dan panduan pelayaran Cina pada 1430, kemungkinan terkait dengan Kerajaan Banawa, kerajaan yang berdasarkan bukti-bukti sejarah dan tradisi lisan, memiliki wilayah di sekitar Kota Donggala saat ini.

Catatan geografis Cina lain yang diperkirakan dibuat abad ke-16, Shunfeng Xiangsong, menjelaskan perjalanan dari Quanzou menuju Dongjiala.[1] Von Kispal-van Deijk (2013: 83) menduga, Shunfeng Xiangsong adalah catatan Cina terawal yang mendeskripsikan secara rinci pelayaran dari Cina menuju Donggala melewati Selat Makassar.

Dalam literatur Perancis, kata Donggala disebut dengan kata Dunggally. Pemuatan kata Dunggally dapat dilihat dalam peta tua Pulau Sulawesi yang dibuat oleh Lodocus Hondius pada 1611, Donggala disebut dengan istilah Durate (Nadjamuddin, dkk., 2016: 3).

Akibat posisinya yang strategis sebagai pelabuhan penghubung antara dua kota besar pulau Sulawesi, Manado dan Makassar, pada masa La Bugia Pue Uva (1698–1758 M) menjadi raja, pernah datang kapal Portugis membawa sullewatang ‘penunjuk jalan’ Bugis. Sullewatang Bugis inilah yang turun ke Ganti, ibu kota Kerajaan Banawa, untuk menyampaikan maksud Portugis yang ingin menganeksasi Banawa dikarenakan wilayah ini menghasilkan cendana, rotan, damar, kelapa, serta rempah-rempah. Komoditas yang amat laku di pasaran Eropa (Collins, 2006: 9).

Tentu saja kedatangan Portugis tidak mendapat sambutan baik dari La Bugia Pue Uva. Akibatnya, perang pun pecah antara kedua belah pihak. Tadulako[2] Banawa, Yambarani, memenggal kepala sullewatang dan setelahnya menancapkan kepala tersebut di tiang tengah rumah musyawarah dewan adat pitunggota sebagai bentuk keseriusan pasukan Banawa meladeni agresi dan niat menjajah Portugis. Sesudah peristiwa itu, kapal Portugis memilih meninggalkan pelabuhan, dan tidak pernah lagi mendekati perairan Teluk Palu (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1979: 61).

Akibat sifat antipati Banawa terhadap pelaut asing, utamanya pelaut Eropa, wilayah ini cenderung tidak diusik kolonialis. Verenigde Oost-indische Compagnie (VOC), persekutuan dagang Belanda yang menjadi salah satu kekuatan utama perdagangan maritim Nusantara abad XVII–XVIII, juga tidak berani melakukan ekspansi terbuka. Pada periode itu, meskipun jumlahnya tidak banyak, sesekali kapal VOC datang berlabuh, membongkar muatan, dan mengangkut beberapa komoditas yang diperdagangkan di Donggala (Nadjamuddin, dkk. 2016: 18). Oleh Belanda, komoditas-komoditas tersebut ditukar dengan kebutuhan sehari-hari seperti pakaian dan peralatan rumah tangga.[3]

Namun setelah Pemerintah Hindia Belanda menggantikan VOC yang bangkrut di tahun 1799, pola perdagangan ini rusak. Pada Juli 1854, Gubernur van den Hart yang datang dengan kekuatan kapal perang berhasil memaksa La Sabanawa I Sanggale Daeng Paloera, Madika Malolo Banawa (1845–1888); Magau Tavaeli; dan Magau Palu untuk menandatangani Perjanjian Pendek (Nadjamuddin, dkk. 2016: 36). Selepas kepulangan gubernur, para madika membatalkan secara sepihak perjanjian itu karena isinya yang mendiskreditkan posisi mereka (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1979: 87).

Permusuhan keras yang terus ditunjukkan para madika, terutama La Sabanawa I Sanggale Dg Paloera, akhirnya memicu kemarahan Gubernur Kroesen di Makassar. Setelah wafatnya La Sabanawa, dengan ancaman tiga kapal perang, La Makagili[4] terpaksa menandatangani Perjanjian Panjang, yang semakin menegaskan monopoli Pemerintah Hindia Belanda terhadap perdagangan kopra, damar, dan rotan di Donggala (Yusuf, 2020: 44–45).

Untuk mengatur pelayaran dan perdagangan maritim di Hindia Belanda, pemerintah Belanda membentuk Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), perusahaan pelayaran yang bergerak di bidang ekspedisi barang dan pengangkutan penumpang antarpulau pada kurun tahun 1891–1958[5] (Ponto, dkk., 1990: 96).

Dalam daftar jalur pelayaran yang dimiliki KPM setelah kontrak pertama ditandatangani, Pelabuhan Donggala termasuk dalam salah satu pelabuhan yang disinggahi jalur 14. Jalur ini menghubungkan lalu lintas perdagangan dua pusat ekonomi Sulawesi: Makassar di selatan dan Manado di utara, dengan persinggahan setiap dua minggu sekali (Yusuf, 2020: 72).

Setelah kontrak ketiga ditandatangani pada 6 September 1915 dan disusul kontrak keempat di tahun 1930, pergerakan KPM menjadi kian luwes. Kini, KPM dapat berlayar ke pelabuhan-pelabuhan yang tidak tercantum dalam rute, asal dengan catatan, jarak pelabuhan ini dengan pelabuhan terdekat yang terdapat di rute pelayaran tidak melebihi 25 mil (Asba, 2007: 89; lihat juga van Braam, 1934: 674). Selepas kontrak kedua hingga tahun 1941, tidak ada lagi penambahan rute-meskipun terdapat beberapa penyesuaian yang mengikuti kebutuhan zaman. KPM tetap melayani tiga puluh rute pelayaran rutin dengan hampir tiga ratus pelabuhan yang harus disinggahi (Yusuf, 2020: 73).

Sumber: Tweede Kamer der Staten-Generaal (upload.wikimedia.org)

Dalam daftar tiga puluh rute pelayaran rutin yang dimiliki KPM, Donggala dilintasi oleh dua rute, yaitu rute 19 dan rute 20. Rute 19 merupakan rute kecil yang melayari Donggala, Parepare, dan Makassar. Sementara itu, rute 20 adalah yang menghubungkan Makassar, Donggala, Toli-Toli, Paleleh (Kab. Buol), Kwandang (Kab. Gorontalo Utara), Amurang (Kab. Minahasa Selatan), dan Manado (Yusuf, 2020: 75).

Sumber: Tweede Kamer der Staten-Generaal (upload.wikimedia.org)

Keberadaan dua rute ini memiliki fungsinya masing-masing. Parepare merupakan wilayah penghasil beras (Asba, 2007: 88), sedangkan Donggala, disebabkan kondisi alamnya yang kering dan sering kekurangan air[6], senantiasa membutuhkan suplai beras dari wilayah lain-terutama ketika musim kemarau tiba (Nadjamuddin, dkk., 2016: 22). Sama halnya dengan Makassar yang tidak dapat memenuhi kebutuhan berasnya sendiri akibat populasi penduduknya yang padat (Yusuf, 2020: 77).

Rute 19 dibuat untuk keperluan mencukupi kebutuhan beras dua kota tersebut. Rute 20, dilihat dari pelabuhan-pelabuhan yang disinggahi, kemungkinan besar berkaitan dengan kopra, komoditas yang menjadi urat nadi perekonomian Indonesia Timur[7] di abad ke-20 (Lumangino, 2017: 43).

Dalam catatan A. Ph. van Aken (1932) dan Tammes (1949) yang dikutip Isnaeni & Pagessa (2013: 55), ratusan ribu ton kopra dihasilkan sebagai komoditas ekspor. Kopra-kopra itu sebagian besar datang dari dua sentra wilayah penghasil, Sangir dan Donggala, di masa booming kopra di awal ketika abad 20 baru saja berjalan tiga dasawarsa.

Catatan kaki:

[1] Donggala disebutkan dengan berbagai macam nama dalam literatur Cina. Beberapa yang paling sering digunakan adalah Dongjiala dan Thung-Cia-La.

[2] Panglima perang.

[3] Wawancara Jamrin Abubakar, Donggala, 6 Januari 2019, Pukul. 11.00-12.00 WITA.

[4] Madika yang menjadi penerus La Sabanawa I Sanggale Dg Paloera.

[5] Meskipun sebenarnya perusahaan ini telah resmi didirikan tiga tahun sebelumnya, yaitu pada tanggal 4 September 1888.

[6] Kebanyakan sawah di wilayah sekitar Donggala masih digarap dengan sistem tadah hujan.

[7] Mencakup Minahasa, Bolaang-Mongondow, Sangir, Teluk Tomini, Donggala, Banggai, Pantai Mamuju-Mandar, Selayar, Sinjai, Bulukumba, Halmahera, Bacan, Seram, Ambon, Kep. Sunda Kecil, Kep. Tanimbar, Kei, Aru, dan Papua.

Daftar Pustaka:

Asba, R. 2007. Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Collins, J.T. (2006). Sejarah Bahasa Melayu: Sulawesi Tengah 1793-1795. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

Isnaeni, M., & Pagessa Z. (2013). Pelabuhan Donggala: Dulu, Kini, dan Nanti. Donggala: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Donggala

Lumangino, W.D. 2017. Smokol di Pantai Barat Sulawesi Tengah: Saling-Silang Ekonomi Maritim dan Politik di Masa Transisi, 1947–1967. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.

Mills, J.V.C. (1979). Chinese Navigators in Insulinde about A.D. 1500. Archipel 18, 69–93.

Nadjamuddin, L., Rore, I. A., Ahmad, I., Nuraedah, & Darsono, W. (2016). Satu Kota Empat Zaman: Donggala pada Masa Tradisional Hingga Terbentuknya Kabupaten. Yogyakarta: Ombak.

Ponto, C.D., Lapian, A.B., Salim, U., Haris, A.D., Lumintang, W.P., & Hikam, S. (1990). Sejarah Pelayaran Niaga di Indonesia. Jilid I. Jakarta: Yayasan Pusat Studi Pelayaran Niaga di Indonesia.

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. (1979). Sejarah Daerah Sulawesi Tengah. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sairin, M. (2012). Dunia Maritim Teluk Palu Masa Prakolonial. Midden Celebes, I(1), 9–11.

Van Braam, W. (1934). Het Paketvaart Contract, Koloniaal Tijdschrift, Twee en Vijftigste. Jaargang. Amsterdam: N.V. Drukkerij en Uitgeverij

Von Kispal-van Deijk, G. (2013). Ubiquitous but Elusive: The Chinese of Makassar in VOC Times. Journal of Asian History 47(1), 81–103.

Yusuf, S.M. “Dampak Bencana Alam terhadap Bangunan Kolonial yang Diduga Cagar Budaya di Kota Donggala”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.

Sandy Maulana

Penulis dan penyunting lepas. Kerap menganggap le meilleur des mondes possibles adalah dunia di mana semua orang senang orek tempe. Bisa disapa atau ditawari proyek (hehe, namanya juga usaha) melalui sandymaulanay@gmail.com